在数字时代,高速下载工具极大提升了信息获取效率,但伴随的版权争议、隐私泄露与法律风险也日益凸显。作为国内用户基数庞大的下载工具,迅雷凭借其技术优势与资源整合能力占据市场重要地位,但如何在便捷性与合规性之间找到平衡点,成为用户与企业共同面临的课题。

一、迅雷的核心功能与技术特点

1. 多协议支持与加速技术

迅雷基于P2P(点对点)与云加速技术,支持HTTP、FTP、磁力链接、BT种子等多种协议下载。其“多资源超线程传输”技术可将文件分割为多个区块,从不同节点同时下载,显著提升速度。例如,用户下载一部2GB的高清电影,传统单线程需30分钟,而迅雷可缩短至5-10分钟。

2. 云盘与边下边播功能

迅雷云盘提供最高12TB的存储空间,支持将下载任务直接转存至云端,并通过“云播”功能实现视频在线预览。用户无需等待完整下载即可播放,尤其在追剧场景中颇受欢迎。

3. 会员体系与增值服务

迅雷会员分为普通VIP与超级会员两档,主要权益包括:加速下载(带宽优先级)、云盘扩容、去广告、高清云播等。数据显示,付费用户占比约15%,年费会员续费率超60%。

二、迅雷的潜在法律风险

1. 版权侵权风险

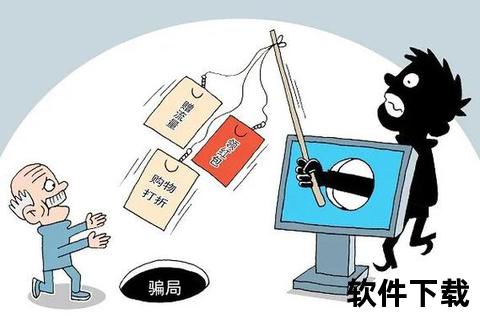

2. 非法破解版与灰色产业链

部分用户为规避广告或获取免费会员权益,选择安装“去广告破解版”或“永久VIP版”。此类版本常捆绑恶意软件,甚至窃取用户输入信息。例如,某迅雷X破解版被曝植入键盘记录程序,导致用户隐私泄露。

3. 内容安全与合规性审核缺失

迅雷云盘的“公开分享”功能可能被滥用传播非法内容。2022年某用户因存储并分享盗版电子书合集被警方调查,其云盘内文件包含敏感政治书籍与未授权学术文献。

三、安全陷阱:技术漏洞与隐私隐患

1. 中间人攻击风险

迅雷默认使用HTTP协议下载时,数据以明文传输,易被劫持篡改。例如,公共Wi-Fi环境下,攻击者可通过ARP欺骗将用户下载的软件安装包替换为含木马的版本。

2. 隐私数据过度收集

根据工信部通报,迅雷曾因“强制索取麦克风权限”与“超范围收集通讯录”被列入违规App名单。其隐私政策未明确说明用户行为数据(如下载记录)是否共享给第三方广告商。

3. 捆绑软件与恶意推广

部分迅雷安装包内置“迅雷游戏盒子”“迅雷影音”等附加组件,用户若未取消勾选默认安装选项,可能导致系统资源占用率飙升。

四、用户规避风险的实用策略

1. 合法内容下载四步验证法

2. 安全设置优化指南

3. 法律意识提升与替代方案

五、用户评价与行业展望

1. 市场反馈两极分化

2. 未来发展趋势

迅雷作为工具本身并无善恶,关键在于用户如何规范使用。在享受技术红利的需建立“下载前查版权、传输中保安全、分享时守底线”的自觉意识。只有当个人自律、技术防护与法律监管形成合力,才能构建健康可持续的数字内容生态。